Warum scheint in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise eine Lösung so fern? Eine Ursache ist der Abschied vom makroökonomischen Denken, dem wiederum die Annahme zugrunde liegt, das keynesianische Intermezzo der 70er Jahre wäre gescheitert.

Man muss lange suchen, um in aktuellen wirtschaftshistorischen, wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen oder in den Rückblenden der Wirtschaftsressorts der großen Zeitungen Stellungnahmen zu finden, welche der Wirtschaftspolitik der 70er-Jahre kein schlechtes Zeugnis ausstellen. Die sogenannte Globalsteuerung der Ära Brandt, Schiller und Schmidt, sagt man, sei allerhöchstens temporär erfolgreich, dann aber nicht mehr zeitgemäß gewesen.

Seinem Namen verdankte das dem Stabilitätsgesetz von 1967 zugrundeliegende wirtschaftspolitische Konzept dem Ziel einer qualitativ neuen und quantitativ umfassenden Beeinflussung der Wirtschaft. Es charakterisierte sich durch eine keynesianische Nachfrage- und Beschäftigungspolitik, korporatistische Lohn- und Sozialpolitik, ja insgesamt durch eine Politik der wirtschaftspolitischen Steuerung oder staatlichen Intervention.

Nun wird die Ansicht Eric Hobsbawms, dass der Nachkriegs-Boom „ohne den Konsens, dass die Wirtschaft des privaten Unternehmertums (…) vor sich selbst gerettet werden musste, nicht möglich gewesen [wäre]“, von den Staatsphobikern des neoliberalen Lagers auf den Kopf gestellt: Eine solche gemischte Wirtschaft sei lediglich unter den historisch gegebenen strukturellen Bedingungen der Nachkriegszeit tragbar gewesen. Seit der Ölpreiskrise, der zunehmenden Globalisierung und einem damit zusammenhängenden ökonomischen Strukturwandel hätte sich diese Politik aber samt dem ihr zugrundeliegenden Wirtschaftsmodell überholt. Marktliberale Strukturreformen seien unausweichlich gewesen. So das Credo, das seit Jahrzehnten von einem breiten publizistischen und akademischen Mainstream mehr oder weniger unhinterfragt geteilt wird.

Doch der diesem Credo folgende umfassende wirtschaftspolitische Richtungswechsel, der spätestens seit 1982 mit der „geistig-moralische Wende“ Helmut Kohls begann und „das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts“ kennzeichnete, war mehr propagandistische Meisterleistung denn ökonomische Notwendigkeit. Eine keynesianisch orientierte Wirtschaftspolitik wäre auch während und nach der Ölpreiskrise ohne weiteres möglich gewesen.

Nicht, dass damals alles in Butter gewesen wäre: Das historische wirtschaftspolitische Problem der real existierenden Globalsteuerung war seit 1973 1) der externe Anstieg der Rohstoffpreise, 2) eine durch die Gewerkschaften durchgesetzte übertriebene Lohnsteigerung jenseits der Produktivität (Klunker-Runde) und 3) ein damit zusammenhängender Investitionsrückgang der Unternehmen bei nun steigender Inflation. Weil parallel dazu auch die Arbeitslosenzahlen stiegen, führte dies 4) zu dem bisher unbekannten Phänomen der Stagflation.

Die Neoliberalen lasteten diese Probleme nun erfolgreich – aber größtenteils zu Unrecht – der keynesianischen Wirtschaftspolitik an. Sie wurde nicht nur für einen Anstieg der Staatsverschuldung, sondern auch für den Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Inflation verantwortlich gemacht. Letztere war in ihrer Lesart einer zu lockeren Zinspolitik der Bundesbank geschuldet, weswegen diese nun auf eine restriktive Geldpolitik umzuschwenken hätte. Zudem müsse die Angebotsseite gestärkt werden und der Staat aufgrund der nun erstmals roten Zahlen im Staatshaushalt sparen. Um dieses Ziel zu realisieren, wurde im Herbst 1975 ein „Haushaltsstrukturgesetz“ beschlossen. Die Bundesbank schwenkte schon ein Jahr zuvor auf eine monetaristische Hochzinspolitik um.

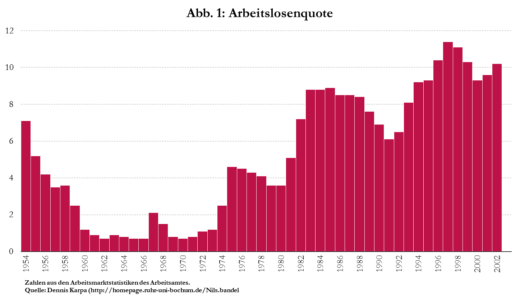

Nun hat aber entgegen dem monetaristischen Irrglauben Inflation nichts mit Geldmengenwachstum zu tun. Inflation ist das Ergebnis einer Nachfrage nach Wirtschaftsgütern, die mit den bestehenden Produktionskapazitäten nicht befriedigt werden kann. Der Versuch, Inflationsraten inmitten der Rezession mit einer Hochzinspolitik und einer weiter verfolgten Sparpolitik durch die Fiskalseite zu bekämpfen, wie von den Neoliberalen gefordert, hätte die damalige Rezession noch wesentlich schlimmer werden und länger dauern lassen, als sie 1974/1975 tatsächlich war. Alleine die nun aufgesetzten Konjunkturpakete verhinderten, dass die von der Bundebank 1974 und 1979 betriebene restriktive Geldpolitik die Krise nicht noch weiter verschärfte. Die Fokussierung auf die Preisstabilität war sogar eine wesentliche Mitursache für die tiefen Beschäftigungseinbrüche um 1975, 1982 und auch 1993.

Auch eine Angebotspolitik, etwa durch Deregulierung des Arbeitsmarktes oder Steuersenkungen, animieren Unternehmen nicht automatisch zu Investitionen. Empirische Belege dafür findet man gegenwärtig überall in Südeuropa.

Krise der Makroökonomie?

Vergessen wird gerne, dass man ab 1976 mit konjunkturpolitischen Maßnahmen wieder beachtliche Wachstumszahlen (4,9%) und eine sinkende Arbeitslosigkeit verzeichnen konnte. Insgesamt reduzierte sich die Erwerbslosenzahl von 4,7 auf 3,8 Prozent bis 1980. Wäre diese Politik nicht durch die restriktive Geldpolitik der Bundesbank konterkariert worden, sie wäre wohl noch wesentlich erfolgreicher gewesen.

In Österreich beispielsweise waren Lohn- und Finanzpolitik gleichermaßen auf Expansion eingestellt. Die Gewerkschaften verzichteten trotz der Inflation auf eine offensive Umverteilungspolitik. In der Rezession erhöhte die Wiener Regierung die staatliche Nachfrage und betrieb gleichzeitig eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Die Ölpreisinflation versuchte man erst gar nicht mit restriktiven Maßnahmen zu bekämpfen. Das Ergebnis war eine steigende Beschäftigung und niedrige Inflationsraten.

Dass der einsetzende Aufschwung in Deutschland nicht stärker auf dem Arbeitsmarkt durchschlug und 1977/1978 etwas abebbte, hing mit dem oben erwähnten Haushaltsstrukturgesetz zusammen. Die geplanten massiven Ausgabenkürzungen in Höhe von 44 Milliarden DM führten zu einem schnellen Rückgang der öffentlichen Investitionsaufträge bei einer gleichzeitigen Abschwächung der Auslandsnachfrage. Die Kehrtwende folgte dann 1977 mit dem „Zukunftsinvestitionsprogramm“ ( ZIP), dem letzten großen Konjunkturprogramm der bundesdeutschen Geschichte mit einem Volumen von 14 bis 16 Milliarden DM. Kleinere, für die Jahre 1979 und 1980 folgende Nachfragestärkungsprogramme waren angesichts der sich schon abzeichnenden angebotspolitischen Wende zu halbherzig, um ähnlich erfolgreich wie das ZIP sein zu können.

Trotz aller Widrigkeiten hatte die staatliche Ankurbelung der Wirtschaft, wie etwa durch das ZIP, nicht nur den Beschäftigungseinbruch der Jahre 1974 bis 1976 in Höhe von 1,2 Millionen Erwerbslosen bis 1980 fast vollständig wettgemacht, sondern auch maßgeblich zur Steigerung des Wirtschaftswachstums zwischen 1978 und 1979 beigetragen. Wäre zudem nicht seit 1974 aus demographischen und gesellschaftspolitischen Gründen (zunehmende Frauenerwerbstätigkeit) die Zahl der erwerbsfähigen Personen in etwa gleichem Umfang gestiegen, hätte 1980 wieder Vollbeschäftigung geherrscht. Von 1978 bis 1980 konnte die Wirtschaft der Bundesrepublik, als alle Akteure am gleichen Strang zogen, sogar einmal den Motor der Weltkonjunktur spielen.

Nun wird gemeinhin behauptet, dass die seit 1974 verstärkt auftretenden Widersprüche dadurch nicht gelöst worden seien. Die konjunkturelle Erholung sei nur ein Strohfeuer gewesen, insbesondere, weil die Erfolge in keinem Verhältnis zu dem nun rasant steigenden Haushaltsdefizit des Staates gestanden hätten. Man hätte zudem eine Struktur- bzw. Angebotskrise mit Nachfragepolitik lösen wollen.

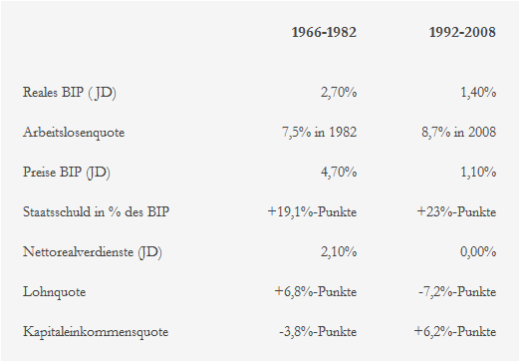

Doch das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Erst die Geld- und Fiskalpolitik, die Nachfrage- und Angebotspolitik als eine instrumentelle Einheit zu begreifen, kann zu einer erfolgversprechenden Wirtschaftspolitik führen. Genau dieser Zusammenhang aber wurde spätestens nach 1982 nicht mehr gesehen. Jetzt sollte Wirtschaftspolitik in erster Linie der Preisstabilität dienen und die Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen fördern. Die Wirtschaftskrise in Europa resultiert daher in erster Linie aus der Aufgabe makroökonomischen Denkens. Evident für diese These ist ein Vergleich makroökonomischen Indikatoren zwischen der Phase des keynesianischen „Strohfeuers“ von 1966-1982 und der Phase neoliberalen „Realitätssinns“ zwischen 1992-2008.

Quelle: Statistisches Taschenbuch 2009 des BMAS, Berechnungen von Albrecht Müller

Der Vergleich der Wachstumsraten als auch der Arbeitslosenzahlen belegt, dass die Phase zwischen 1966 und 1982 eher als ein keynesianisch goldenes Zeitalter bezeichnet werden sollte. Und nur Neoliberale wird verwundern, dass die Abkehr vom Keynesianismus auch mit einer höheren Staatsverschuldung einherging.

Selten wird darauf hingewiesen, dass eine Rückkehr zu einer Arbeitslosenquote von durchschnittlich 4 Prozent in historischer Perspektive eher einer Normalisierung denn einer Krise entsprach. Die fast 15 Jahre währende Arbeitslosenquote von unter 2 Prozent war Ausdruck einer für die Geschichte der modernen Industriegesellschaften einmaligen Epoche der Überbeschäftigung. Bezeichnenderweise verstand der Sachverständigenrat 1967 noch eine Arbeitslosenquote von 0,8 Prozent als Vollbeschäftigung, während diese heute schon bei einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent als erreicht gilt.

Milchmädchenrechnungen und Lernresistenz

Wenn man so will, dann entspringt die heutige Bewertung des Keynesianismus im Vergleich mit der als sakrosankt erklärten neoklassischen Angebotspolitik einer Milchmädchenrechnung. Während man erstere streng an den widersprüchlichen Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes beurteilt, sprach sich letztere von denselben Kriterien frei, um ihren angeblichen Erfolg zu postulieren. Doch nicht nur die nackten wirtschaftlichen Kennziffern der keynesianischen Ära stehen für sich selbst. Angesichts des Scheiterns neoliberaler „Reformpolitik“ spätestens seit der Finanzkrise 2007/2008 wäre es angebracht, sich mit den Erfahrungen der Wirtschaftspolitik der 70er Jahre auseinanderzusetzen und daraus Lehren für den Umgang mit der gegenwärtigen Krise zu ziehen.

Umso erstaunlicher ist auf den ersten Blick die fortwährende Hegemonie der neoliberalen Krisendiagnostik. Auf den zweiten Blick zeigt sich, dass der Widerstand gegen eine sozial und demokratisch regulierte Wirtschaftsordnung aus der politikwissenschaftlichen Perspektive einer Lobby- und Interessenpolitik des globalen Kapitals mit Privatisierungen profitabler Staatsunternehmen, drastischen Lohn- und Lohnnebenkostensenkungen und der Einschränkung von Gewerkschaftsrechten durchaus Sinn ergibt. Eben diese paradigmatische Verschiebung der Wirtschaftspolitik hin zu den Interessen der Vermögenselite zeigt sich in der obigen Grafik ebenfalls: eine sinkende Lohnquote und eine steigende Kapitaleinkommensquote.

An dieser Stelle rückt auch der Aspekt der vieldiskutierten „Staatsschuldenkrise“ als Disziplinierungsinstrument in den Fokus: Der von den Kritikern des deficit spending seit den 1970er-Jahren verstärkt problematisierte Staatsschuldenanstieg ist in diesem Sinne eine Nebelkerze, die eine Sozial- und Beschäftigungspolitik diskreditieren soll. Wenn man ein permanentes Netto-Sparen der privaten Haushalte als etwas Positives erachtet, dann müssen sich nach Logik der Saldenmechanik entweder die Unternehmen oder aber der Staat gleichermaßen verschulden. Da zumindest in Deutschland private Haushalte per se immer zum Sparen und Vermögensaufbau tendieren, müssen, damit die Wirtschaft nicht in eine Rezession gerät, entweder die Unternehmen oder der Staat investieren und sich verschulden (zumindest dann, wenn es den Weg in die Verschuldung des Auslandes nicht gibt).

Was also war seit 1974 geschehen? Während der durch den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigten Wachstumsphase hatten vor allem die Unternehmen investiert. Das änderte sich seit der Ölpreiskrise. Aufgrund der oben genannten Gründe begannen die Unternehmen, ihre Investitionen herunterzufahren und selbst zu sparen, genauso wie in Krisenzeiten üblicherweise die privaten Haushalte. Um nun eine handfeste Rezession zu verhindern, blieb nur noch ein Akteur, der als Investor und Schuldner einspringen konnte – der Staat. Genau diese aus der Lehre der ersten Weltwirtschaftskrise resultierende Staatsintervention erklärt den Anstieg der Staatsschulden.

Im Gegensatz zu Unternehmen und privaten Haushalten aber ist eine Verschuldung des Staates unproblematisch, solange er nicht in Fremdwährung verschuldet ist und über eine souveräne Währung verfügt. Tatsächlich ist langfristig ein staatliches Haushaltsdefizit von wenigen Prozent des BIP sogar notwendig. Problematisch ist der kontinuierliche Staatsschuldenanstieg erst mit der Währungsunion geworden, die zumindest konzeptuell die Refinanzierung von Staatsausgaben von der Finanzierungsbereitschaft durch Finanzmarktakteure abhängig macht. Diese Abhängigkeit kann aber ganz einfach dadurch beendet werden, dass die EZB direkt die Staatsanleihen ankauft oder zumindest den Finanzmärkten signalisiert, dass sie immer als „Lender of Last Resort“ zur Verfügung stehen wird.

Leider aber ist genau diese parademokratische „Disziplinierung durch die Finanzmärkte“ gewollt. Auch wenn der gegenwärtige Staatsanleihenkauf der EZB am Sekundärmarkt zwar die Zinsen auf Staatsanleihen gleichermaßen niedrig hält, ist der Ankauf an die Vorgaben des ESM gekoppelt. De facto übernimmt die EZB als Stellvertreterin der Finanzmärkte die Aufrechterhaltung des neoliberalen Reformdrucks. Damit befinden wir uns in der nahezu gegenteiligen Situation von 1974: Statt Inflation herrscht Deflation, weil die Niedrigzinspolitik der EZB die durch die fiskalische Austeritätspolitik der Eurozone verursachte Nachfrageschwäche nicht kompensieren kann.

Die USA hatten schon in den 1970-Jahren die Wichtigkeit von international abgestimmten konjunkturpolitischen Maßnahmen erkannt. Damals wie heute drängten die USA die Bundesregierung übrigens, ihre Verantwortung als konjunkturpolitischen Motor wahrzunehmen. An dieser Stelle ist aber die Bereitschaft der deutschen Politik, den Amerikanern zu gefallen, sehr gering ausgeprägt. Man hält sich lieber an die Scheinlehren des deutschen Ordoliberalismus und zwingt die entsprechende Politik dem gesamten Euroraum auf.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Makroskop

Ein herausragender Beitrag!

Man sollte immer wieder einmal daran erinnern, wie es zur heutigen Situation gekommen ist und wie einfach den Problemen politisch abgeholfen werden könnte, wenn es intelligente und entschlossene Akteure gäbe.

Jahrzehnte der anti-keynesianischen Propaganda waren der ökonomischen Bildung sehr abträglich.

Wenigstens in den USA hat der plumpe Anti-Keynesianismus der “Angebots-Ökonomen” in der Zeit nach Ronald Reagan wieder an Dominanz verloren, denn diese Ideologie war einfach in keiner Weise prognose-tauglich.

Josef Stiglitz oder Paul Krugman haben heute durchaus als Keynesianer Popularität über das Fach der Volkswirtschaftstheorie oder Makro-Ökonomik hinaus.

In Deutschland sind Karl Georg Zinn, Peter Bofinger, Gustav A. Horn und Hartmut Elsenhans zwar nicht ganz unbekannt, aber in den Medien haben Keynesianer hier kaum eine Chance. Dem Durchschnitts-Journalisten scheint die verdummende Schwäbische-Hausfrauen-Logik eines Wolfgang Schäuble allemal plausibler zu sein oder gar die Griechenland-Hetze.

Die EZB tut, was sie kann, aber der ihr politisch gegebene Rahmen ist viel zu eng. Sie wird die “durch die fiskalische Austeritätspolitik der Eurozone verursachte Nachfrageschwäche nicht kompensieren” können.

Dass die USA sich nicht gegen Deutschland durchzusetzen vermochten, darauf hat auch Yannis Varoufakis aufmerksam gemacht. Schon Barack Obamas Konjunktur-Programm von über 470 Milliarden Dollar hätte sich weltweit positiv auswirken können. Aber die deutsche Regierung war nicht zur Abkehr von der Austeritätspolitik bereit.

(Naiv, wer Deutschland in sklavischer Abhängigkeit von den USA glaubt.) Wenigstens war Barack Obama die Wiederwahl dennoch gelungen, immerhin!

Ein “Keynesianisches Intermezzo” hat es historisch gesehen nicht gegeben; Harry Dexter White, seines Zeichens hohes Gründungsmitglied des IWF im Jahre 1946 – 2 Jahre nach Bretton Woods -, dessen finanzökonomisches Netz die realen Bedingungen der westlichen Hemisphäre in Form einer Wirtschaftsordnung nach dem zweiten Weltkrieg regeln sollte, hat die Durchführung der Konzepte von Keynes im Keim erstickt.

Keynes dazu persönlich: “Man hat zweiundzwanzig Länder eingeladen, die ganz offensichtlich nichts (zur Konferenz) beizutragen haben und einzig und allein im Weg stehen werden… (Es handelt sich um) das ungeheurlichste Affenhaus, das seit Jahren zusammengekommen ist.”

Der White-Plan setzte sich durch; der Dollar wurde Weltreservewährung und die finanzökonomischen (Gewalt)-Rahmenbedingungen waren gesetzt. Von Wohlfahrtsstaat keine Spur; auch der Marshall-Plan war keine altruistische Schenkung.

Selbstverständlich wäre es den aktuellen Machthabern lieb, wenn Keynes’ ganz totgeschwiegen werden würde. Aber solange sich Universitäre,- und Hobby-Ökonomen nur in der Theorie mit ihm beschäftigen; seine Ideen aber keine reale Gefahr für die globale Marktwirtschaft darstellen, ist es ihnen Latte. Soll ein Stiglitz oder Krugman doch an ihren entsprechenden Bestsellern verdienen! Deren Inhalte soll Utopie bleiben, und dafür wird gewaltsam gesorgt.